Semua berharap terjadinya perbaikan ekonomi global di tahun 2021 ini. Satu dua indikator recovery ekonomi global muncul secara perlahan. Beberapa permintaan komoditas global meningkat. Salah satu diantaranya adalah harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) dan beberapa produk turunannya.

Harga CPO saat ini telah melampaui harga tertinggi dibanding beberapa tahun belakangan, yang mencapai level Rp 2.297,95/kg. Berita gembira ini tentu saja menjadikan industri dan perkebunan kelapa sawit nasional “sumringah”.

Namun berita bagus ini menjadi tidak sedap manakala berhembus penolakan kelapa sawit Indonesia dipasar dunia, terutama pasar ekspor Eropa. Kemunculan isu penolakan sawit Indonesia akhir tahun lalu mengemuka kembali saat Parlemen Swiss memberikan peluang untuk melakukan jajak pendapat atau referendum penolakan impor sawit dari Indonesia.

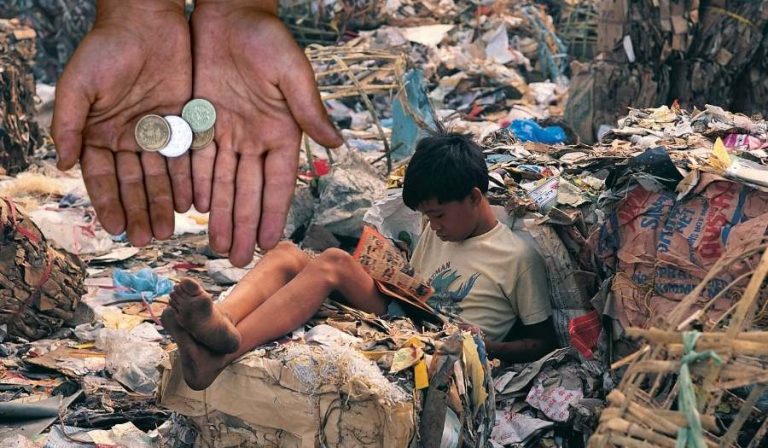

Alasan klasik yang paling disuarakan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti halnya Uniterre adalah masalah lingkungan. Dalih isu rusaknya hutan tropis, hilangnya beberapa satwa, tergusurnya penduduk asli sampai dengan isu mempekerjakan anak-anak dibawah umur merupakan isu-isu yang “gurih” yang dapat digoreng di kawasan itu.

Dan, yang membuat kita prihatin sekaligus menyayangkan, justeru dari salah satu juru bicara LSM Swiss tersebut konon berkewarganegaraan Indonesia yang sudah tinggal di sana. Sungguh ironi memang. Berkaca dari kasus ini, ada beberapa pelajaran. Salah satu diantaranya adalah bahwa agen dan institusi luar negeri kita ternyata belum optimal untuk mengkonter sakaligus mengkampanyekan sisi positif sawit Indonesia. Diaspora yang berada diberbagai belahan dunia ternyata juga “belum sehati”.

Disisi lain, kita yakin bahwa counter statement sudah banyak disampaikan oleh pemerintah dan lembaga terkait ini. Statemen-statemen tersebut cukup rasional, terutama upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah selama ini terkait lingkungan dan upaya mematuhi ketentuan kesepakatan internasional. Seperti kewajiban Indonesia atas kesepakatan internasional guna mengurangi laju perambahan hutan atau deforestasi global. Demikian juga penerapan ISPO (Indonesian Sustainible Palm Oil) yaitu bentuk kewajiban atas kesepakatan internasional untuk memberlakukan moratorium sawit serta pelestarian alam. Walaupun, secara “gentle” diakui hal ini memang masih banyak kekurangan disana sini.

Hal yang menarik lainnya adalah, kenapa CPO dari negara jiran, Malaysia misalnya, tidak pernah tersandung masalah-masalah seperti isu lingkungan ini seperti halnya Indonesia. Demikian juga pengenaan tarif BM negara tujuan yang dikenakan terhadap Indonesia. Ini menjadi menarik untuk menjadi pelajaran, bagaimana negara jiran bisa mengelola situasi semacam in.

Bisa jadi memang, tim diplomasi Indonesia masih perlu terus berjuang melakukan penguatan dan kepiwaian negosiasi dan diplomasi khususnya menghadapi berbagai isu miring dan kampanye hitam seperti halnya komoditas kelapa sawit ini.

Kita menjadi yakin, dibalik itu semua tentu bukan isu lingkungan saja yang banyak diangkat. Didalamnya tentu ada agenda lain, seperti isu perdagangan dan isu politis. Isu dagang yang mudah terbaca adalah bahwa penolakan impor kelapa sawit oleh Swiss karena adanya persaingan atau ancaman bagi petani lokal karena masuknya CPO ke negaranya. Beberapa produk lokal yang terancam seperti produk minyak canola dan minyak biji bunga matahari. Hal ini wajar, substitusi CPO ini menjadi ancaman usaha mereka.

Saat ini parlemen Swiss mengijinkan kesepakan dagang atau impor CPO dari Indonesia hanya sebesar 10.000 ton pertahun. Jumlah yang tidak terlalu banyak bila dibandingakan dengan kesepakatan dagang atau ekspor CPO Indonesia ke negara Eropa lainnya. Apalagi ke pasar tradisional seperti India dan China.

Tahun lalu, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mencapai lebih dari 7,5 juta ton pertahun atau lebih dari 10 persen dari total ekspor CPO Indonesia atas permintaan global. Sedangkan ekspor CPO ke negara-negara kawasan Afrika lebih dari 3.7 juta ton, negara ASEAN dan negara Asia timur tidak termasuk China lebih dari 3,8 juta ton, India lebih dari 3,3 juta ton serta China sendiri lebih dari 4,8 juta ton.

Sebenarnya bukan masalah besar kecilnya impor CPO Swiss yang menjadi masalah semata. Namun efek domino isu yang ditimbulkan inilah yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan keberlangsungan jangka panjang ekspor CPO. Termasuk komoditas lainnya dimasa mendatang terutama di wilayah Eropa yang sangat peka dengan isu-isu lingkungan.

Oleh karena itu kedepan menjadi tantangan besar akan kepiwaian serta kehandalan negosiator menjadi unsur penting. Peluang dan pemanfaatan perjanjian IE-CEPA menjadi ruang dan sarana counter statement secara intens untuk membahas masalah-masalah seperti tarif dan non-tarif serta masalah non teknis perdagangan lainnya. Hal itu juga tidak menutup kemungkinan optimalisasi perjanjian yang lebih luas dengan masyarakat Eropa dalam forum I-EU CEPA.

Isu dagang kedua, bisa jadi penolakan Swiss ini merupakan bentuk konspirasi di Kawasan Eropa untuk membalas atas kebijakan hilirisasi mineral atas pelarangan ekspor nikel mentah yang dilancarkan Indonesia. Seolah Uni Eropa menggertak kebijakan Indonesia tersebut. Sementara saat ini Eropa tengah mengembangkan industri energi batere banyak membutuhkan nikel, terutama nikel Indonesia yang terkenal berkualitas baik.

Dilain pihak, bila sengketa ini terus berlangsung, dan Uni Eropa membawanya ke ranah World Trade Organisation (WTO) membutuhkan waktu panjang dan cukup alot.

Memang, kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel ini merupakan lanjutan kebijakan program hilirisasi mineral di Indonesia. Diharapkan dengan pelarangan ini memacu untuk meningkatkan pengolahan lebih lanjut nikel nasional sehingga mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Sebenarnya, Indonesia harus berani melakukan hal ini, mengingat untuk kepentingan dan kontinuitas industri nasional di masa depan. Untuk itulah semestinya Indonesia tidak perlu ragu dengan “gertakan” beberapa negara seperti halnya Pemerintah Swiss yang sebenarnya sedang disetir oleh LSM yang akan mengubah kesepakatan dagang dengan Indonesia. Dan, pada dasarnya Indonesia mempunyai bargaining power atau nilai tawar yang relatif besar. Disisi lain, sebenarnya omset impor Swiss relatif kecil dan dapat digantikan oleh pasar ekspor baru di kawasan lain atau pasar non tradisional lainnya.

Ke depan, para eksportir tetap harus terus mencari alternatif pasar ekspor baru CPO, seandainya menemui kegagalan dalam negosiasi dagang dengan Swiss. Karena dua mata jeratan yang dipasang LSM Uniterre Swiss untuk meyakinkan Pemerintahannya, pertama menyoal soal lingkungan yang pada hakekatnya melindungi pengusaha minyak lokal, dan imbas ini berefek domino terhadap isu di Uni Eropa.

Kedua, memasang jerat agar Indonesia meninjau kemabli atas kebijakannya menghentikan ekspor nikel, dimana bahan baku ini sangat dibutuhkan di Eropa.

Oleh karena itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan pengusaha sawit Indonesia adalah mencari negara tujuan ekspor baru pengganti Swiss, seperti negara-negara Afrika, Eropa Timur, termasuk Rusia. Namun. keberhasilan aktivitas ekonomi Indonesia di luar negeri ini tidak lepas juga dari peran trade intelligent seperti para negosiator, Kadin, para dubes, tim dan atase perdagangan yang berada di berbagai penjuru dunia untuk meyakinkan isu-isu yang berkembang.

Kedua, terus dilakukan perbaikan serta keseriusan Pemerintah mengimplementasikan kesepakatan internasional mengenai lingkungan. Disamping itu terus dilakukan upaya hilirisasi minyak sawit dengan berbagai instrumen kebijakannya.

Tidak lupa, perlunya kesepakatan dan kerjasama sesama negara pengekspor CPO seperti Malaysia. Hal ini perlu dilakukan untuk mengendalikan pasokan atas permintaan dunia, sekaligus pengendalian harga di pasar global. Apalagi Indonesia merupakan produsen terbesar CPO saat ini, sehingga sudah selayaknya dapat mengendalikan harga komoditas ekspor unggulan ini. Bukan negara jiran yang malah menjadi acuan harga komoditas CPO seperti selama ini.

.

.

Penulis: Ragimun

Peneliti Senior Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

(pendapat pribadi)